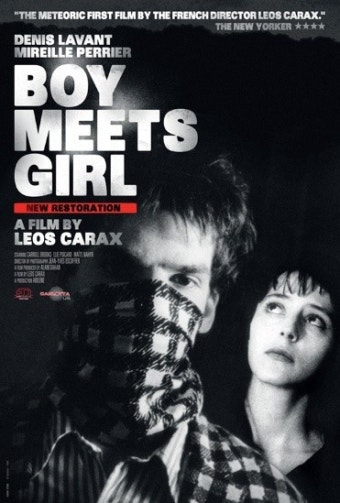

"파리의 밤, 두 영혼이 흐르다"

<소년, 소녀를 만나다>는 줄거리의 틀을 빌리고 있지만, 그것이 중요한 영화는 아니다. 이 작품은 파리의 밤이라는 무대를 배경으로, 헤어진 연인을 잊지 못하는 한 청년 ‘알렉스’와 고독에 휩싸인 여인 ‘미리’가 우연히 마주치는 과정을 따라간다. 영화는 우리가 익숙하게 아는 ‘만남’과 ‘사랑’이라는 서사를 택하면서도, 그 안에 뚜렷한 갈등이나 변화보다는 감정의 흔들림을 중심에 둔다. 알렉스는 예술가 지망생으로, 연인에게 차인 후 삶의 의미를 잃고 도시를 떠돈다. 그는 마치 고장 난 녹음기처럼 과거의 기억을 반복하고, 파리의 밤거리를 정처 없이 걸으며 시간을 맴도는 존재처럼 그려진다. 미리는 겉보기에는 차분하지만, 그녀 또한 똑같은 공허함을 안고 있다. 그녀는 현재의 연인과도 단절감을 느끼고, 무언가 빠져 있는 삶 속에서 그 자신조차 이해할 수 없는 슬픔을 품고 있다. 이 둘의 만남은 운명적이라기보다는 우연에 가깝고, 사랑이라기보다는 서로의 결핍을 마주한 감정의 반사처럼 느껴진다. 하지만 그것이 바로 영화의 아름다움이다. 이 만남은 서사를 위해 존재하지 않는다. 그보다는 서로를 잠시 스쳐 지나가며 고독한 존재들이 어떻게 공명할 수 있는지를 보여주는 순간이다. 파리는 단순한 배경이 아니라, 이 모든 감정의 또 다른 주인공이다. 어두운 골목, 축축한 벽, 가로등 불빛, 심지어 창문 너머 들리는 음악 소리까지! 이 도시의 밤은 인물의 내면을 반사하는 커다란 거울처럼 기능한다. 알렉스와 미리는 마치 도시의 어딘가에서 계속해서 길을 잃는 듯 보이지만, 그 ‘길 잃음’ 자체가 이 영화의 진짜 줄거리이기도 하다. 영화가 끝났을 때, 우리는 어떤 구체적인 이야기보다도 알렉스의 숨소리, 미리의 침묵, 그들이 나누던 문장들, 흑백의 명암이 던지는 감정의 깊이를 기억하게 된다. 그리고 그건 이 영화가 전하고자 하는 핵심이다. 사랑은 만나기보다도, 흐르는 것이고, 고독은 피하기보다도, 마주해야 하는 것이라는 깨달음.

"사랑인가, 고독인가"

이 영화는 사랑의 서사로 출발하지만, 궁극적으로 도달하는 건 사랑의 결핍이 남긴 고독의 실체다. 알렉스와 미리, 두 인물은 모두 ‘사랑’이라는 감정과 연결되어 있음에도, 그들이 겪는 현실은 사랑의 부재에서 오는 허무와 공허함이다. 즉, 이들은 누군가를 사랑하거나, 사랑받고 있음에도 불구하고 철저히 외롭다. 이 역설적인 구조는 영화의 핵심 주제이자, 현대인의 감정 풍경을 정직하게 반영하는 부분이다. 레오 카락스는 사랑을 채움의 감정이 아니라, 상실과 결핍을 통해 드러나는 감정으로 묘사한다. 알렉스는 이미 끝난 사랑을 잊지 못하고, 그것을 예술적 영감으로 되새김질한다. 그의 대사는 거의 시에 가깝고, 무의식 속에 잠겨 있는 감정을 곱씹는 듯 반복된다. 미리 역시 현재의 연인과 관계를 맺고 있음에도, 자신이 점점 더 멀어지고 있다는 사실을 감지한다. 이처럼 이 영화는 단순히 누군가와 '사랑에 빠지는' 이야기가 아니라, ‘사랑이 빠져나간 자리에 남은 감정’을 섬세하게 조명한다. 중요한 건, 감독이 고독을 부정적으로만 바라보지 않는다는 점이다. 알렉스가 겪는 슬픔, 미리가 품은 공허함은 무너뜨릴 대상이 아니라 곱씹고 안아야 할 감정으로 그려진다. 그 감정들이 인물의 존재를 완성시키기 때문이다. 고독은 불완전한 감정이 아니라, 그 자체로 존재의 일면이며, 사랑 역시 그 고독을 잠시 공유하는 상태일 뿐이라는 시선은 철학적이기까지 하다. 또한 이 영화는 "우리는 정말 서로를 이해할 수 있는가?"라는 질문을 던진다. 알렉스와 미리는 말을 나누고 감정을 나누지만, 결국 그들은 각자의 고독 속으로 돌아간다. 이처럼 사랑이라는 환상이 무너지는 순간조차도 이 영화는 아름답게 담아낸다. 그것은 누군가를 완전히 알 수 없고, 이해받는다는 감정조차 찰나의 착각일 수 있다는 인간관계의 근본적인 한계를 상기시키는 동시에, 그럼에도 불구하고 누군가와 ‘잠시라도 이어지는 것’의 기적을 말하고 있다. 결국, 이 영화는 사랑과 고독이 서로 반대편에 있지 않다고 말한다. 오히려 가장 깊은 사랑은 고독의 진심을 이해해주는 것이고, 고독이 있어야만 사랑의 의미가 더 깊어진다. 우리가 알렉스와 미리를 통해 보는 건 그 '불완전한 이해' 속에서도 잠시나마 부딪히는 진심의 찰나다. 그리고 그 찰나가 어쩌면 인생에서 가장 시적인 순간이라는 것. 이 영화는 그 감정을 정제된 언어 없이도 절묘하게 그려낸다.

“詩의 언어로 찍은 영화”

<소년, 소녀를 만나다>는 형식적인 측면에서 서사보다는 정서와 이미지 중심의 연출로 이뤄진다. 이는 전통적인 영화 문법보다는 시의 구조에 가깝다. 레오 카락스는 흑백 영상을 통해 현실감을 걷어내고, 인물의 감정과 내면을 더욱 부각한다. 흑과 백의 명확한 대비는 현실과 환상의 경계, 과거와 현재, 사랑과 상실의 양면성을 시각적으로 표현하는 데 사용된다. 화면 속 그림자와 빛, 고요한 공기까지도 인물의 감정을 담는 그릇이 되어 있다. 카락스는 이 영화에서 몽타주와 롱테이크, 갑작스러운 시점 전환 등을 자유롭게 사용하며 인물의 내면 상태를 시청자에게 직관적으로 전달한다. 예를 들어, 알렉스가 파리 밤거리를 배회하는 장면에서 카메라는 마치 그의 영혼을 따라 움직이는 듯한 인상을 준다. 인물은 중심에 있지만, 그보다 주변 풍경이나 무채색의 텍스처들이 감정을 더 직접적으로 전달하는 경우가 많다. 이처럼 카락스는 전통적 카메라 배치 대신 감정을 시각화하는 카메라를 사용함으로써, 인물의 외면이 아니라 내면의 풍경을 비춘다. 또한 대사는 매우 문학적이고, 때로는 낭독에 가까울 정도로 정제되어 있다. 알렉스가 읊조리는 문장들은 단순한 설명이 아니라, 삶과 사랑, 시간과 죽음에 대한 철학적 사유다. 이 텍스트들은 인물 간의 소통을 위해서라기보다, 오히려 그들 사이의 단절감을 더욱 강조한다. 진심으로 대화를 나누기보다는, 각자가 자신의 우주에서 울려 퍼지는 독백을 흘리고 있는 듯한 인상을 주는 것도 이 영화만의 독특한 감성이야. 음악 역시 빼놓을 수 없어. 사용된 음악은 클래식에서부터 프랑스 샹송, 전자음악까지 다양하게 섞여 있는데, 그 모두가 정서적 리듬을 만들어내는 중요한 장치로 작동한다. 음악은 등장인물의 감정 변화나 장면 전환을 부드럽게 이어주는 동시에, 현실과 상상의 경계를 허물기도 하지. 특히 음악과 침묵이 번갈아 등장하면서 공기 자체에 감정이 흐르는 것 같은 착각을 만들어낸다. 무엇보다 인상적인 건, 이 영화가 우리에게 끊임없이 질문을 던진다는 거야. 사랑은 실재하는가, 우리는 타인의 고독에 어디까지 다가갈 수 있는가, 혹은 영혼은 다른 영혼을 만날 수 있는가. 이런 질문들은 구체적인 대답을 요구하지 않지만, 카락스는 시각적 언어와 감정의 리듬을 통해 그 질문 자체를 하나의 체험으로 이끌어낸다. 결국 <소년, 소녀를 만나다>는 레오 카락스가 카메라라는 펜으로 쓴 첫 번째 시집과도 같다. 이 영화는 단지 보고 따라가는 것이 아니라, 느끼고 빠져들어야 이해되는 영화이다.